“5年目のPX ”パナソニック_ホールディングスさまにお話を伺いました!

- Dxstudent(s)

- 2025年8月25日

- 読了時間: 8分

今回取材させていただいた経緯

昨年は大阪にて、パナソニックグループのPXの取り組みについて取材させていただきましたが、1年が経った今、PXがどのように変化したのかを改めて知りたいと思い、再び取材をさせていただきました。(PX=Panasonic Transformation)

さらに今年は、大阪・関西万博の「ノモの国」にも訪れ、映像技術や独特の世界観を体験したことで、今回の取材をより一層希望するきっかけとなりました。

今回は、以下の4つの点について主に取り上げたいと思います。

1) PXの進化と社内の変化

2)AI・PX-AIの推進

3) GX戦略と環境ビジョン

4) PXアンバサダー制度と現場コンテスト

では、昨年に引き続き三宅さんと谷尾さんのインタビューをQ&A形式でお伝えします。

【1.PXの進化と社内の変化】

Q. 前回の取材から、DX推進において社内の意識や姿勢に変化はありましたか。

A. PXも5年目となり、社内の意識や姿勢に大きな変化を感じています。

Q. DX人材として期待している新入社員はいますか。また、入社後どのような教育や研修を受けているのでしょうか。

A. 新入社員約1,500名はデジタルネイティブの世代であり、日ごろから効率やタイパも強く意識されているように感じます。自然と日々の業務の生産性向上に取り組む姿勢が根付いているのではないかと思います。このような精神が、生産性向上のためにデジタルを活用するDX人材への成長に繋がるのではないかととても期待しています。研修に関しては、新入社員だけでなく、全社員を対象に、DX人材を育成するための様々な研修を用意しています。たとえば、プログラミング知識が少ない人でも扱えるローコーディングツールなどは、使いこなせるようになると生産性向上にも繋がるため、習得に向けた研修は充実させています。

Q. DXを進める中で、新たに見えてきた課題は何ですか。

A. 「全社従業員に実施したPXアンケート」を昨年と比べると、PXの認知度や関心は確実に高まっているものの、一方でIT系以外の職種の社員にとっては、まだまだPXが遠い存在と感じられているという課題が浮き彫りになりました。

Q.今後注力していきたいテーマがあれば教えてください。

A.今年度から、玉置さんがグループCIOと兼務でグループCTRO(Chief Transformation Officer)に就任され、情報システム部門の壁を越えて、現場での変革がより加速していくことを期待してます。今後は、全社員が一丸となってPXを推進し、新たな価値創造への挑戦に注力していきたいと考えています。

PXは情報システム部門だけの取り組みではなく、それぞれの現場が主役のプロジェクトです。一人ひとりが「小さな、でも『変える想い』をPXで」を実現することで、グループ全体により大きな変革をもたらすことができると考えています。

また、AIを活用したビジネスへの変革を推進するグローバルな取り組みとして、「Panasonic Go(パナソニック ゴー)」をCES 2025で発表しました。

Q.「Panasonic Go」について詳しく教えてください。

A. パナソニックが持つ技術やハードウェアの強みを生かしつつ、AIを活用して新たなビジネスに進化させていく取り組みです。2035年までに、AIを活用した製品やサービスを売上を全体の約30%に拡大することを目指しています。

【2.AI・PX-AIの推進】

Q. AIの活用について、今後さらに推進していきたい領域は何ですか。

A.社内の膨大な情報資産を活用した生成AIの仕組みの構築を推進していまして、現在グループ内で102件の相談を受けており、57件は実現に向けて取り組みがスタートしています。これにより、業務効率化や新たな価値創造の可能性が広がります。

Q.逆に、AI活用において慎重になるべき点があれば教えてください。

A.“どこまでガバナンスを効かせるのか”と“スピード感を優先するのか”のバランスです。

AIの進化は非常に速く、多様なリスクを伴います。そのため、最終的な判断は人だというのは釘を刺されて言われています。

リスク管理の面では、2022年に現在のパナソニックグループAI倫理委員会にて規定・運用されている「AI倫理規程」に加え、2025年にはより具体的な内容を盛り込んだ「AI業務標準」が制定され、倫理面とガバナンスの強化が図られています。

Q.PX-AIの導入状況と、どのような効果が出ていますか。

A.導入から2年で国内社員9万人に対して、6.4万人が利用するまでに広がり、利用者全体で見ると月18万時間の作業効率化が試算されています。

社内業務に特化した回答も一部可能になっているため、膨大な資料を調べる必要がなく、工数削減や業務スピードの向上につながっています。

利用者同士が情報交換できる環境も用意しています。

【3.GX戦略と環境ビジョン】

Q. GX戦略や地域貢献の観点から、今後この分野での取り組みはどのように広げていきたいと考えていますか。

A. GX戦略の中核として、「カーボンニュートラル」と「サーキュラーエコノミー」の2つを重点的に推進しています。

カーボンニュートラルの取り組みでは、2030年までにパナソニックグループの約250ヵ所すべての工場でCO2排出量実質ゼロにすることを目指しています。

また、サーキュラーエコノミーでは、「シェアリングサービス」や「モノのサービス化」、さらには製品や部品を再生・再利用を通じてその機能や価値を最大限に活用する「リペア/メンテナンス」など、循環型ビジネスの創出に取り組んでいます。

Q.2022年に策定された長期環境ビジョン「Panasonic GREEN IMPACT」について教えてください。

A. このビジョンには、「パナソニックの事業を通じて地球環境に、社会に、ポジティブな“インパクト”を与え、それを実際に“アクト”していく」という想いが込められています。2050年に向けて、3億トン以上のCO2削減インパクトを目標に、グループ全体で取り組みを進めるなど、脱炭素に力を入れています。

具体的には、パナソニック公式通販「Panasonic Store Plus」で、お客様から返品された商品をもう一度再生して再び販売する取り組みを行なっています。

そのほかにも、ショッピングモールでの乾電池回収や、環境負荷の少ないエシカルパッケージの採用といった、日常の中で目にするような身近な取り組みも進めています。

【4.PXアンバサダー制度と現場コンテスト】

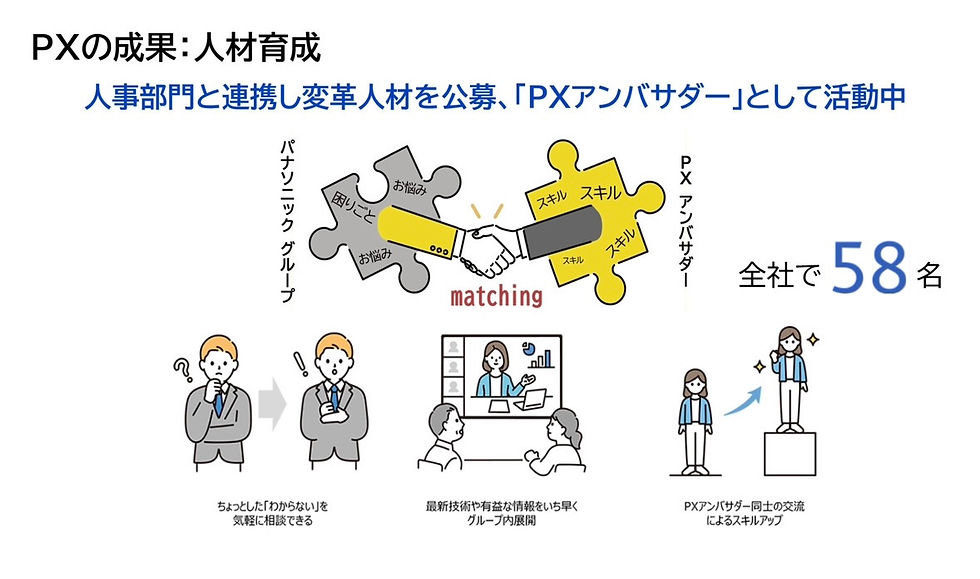

Q. PXアンバサダー制度とはどのような取り組みですか。

A.社内の“データ・テクノロジーに関するお困り事”を解決する制度です。

PXアンバサダーの制度が始まってからは、組織や事業の垣根を越えて支援できる体制が整い、グループ内の横断的なつながりが強化されてきています。

Q. これまでの活動実績や反響について教えてください。

A.昨年度は、170件の相談が寄せられ、そのうち134件が解決済みとなりました。今年度も合わせた累計では300件以上の依頼が集まっています。さらにアンバサダー何名かで現場を訪問する「おでかけアンバサダー」も開催しており、知名度も着実に広がっています。

以前は、「現場の業務改善をしたくても、どこに相談すればよいかわからない」という声が多くありましたが、PXアンバサダーの導入により、社員の満足度も非常に高く、制度の手応えを実感しています。

Q. PXアンバサダーの魅力は何ですか。

A.課題をアンバサダーが全部解決するのではなく、依頼者とともに取り組むスタイルです。アンバサダーはあくまでサポーターであり、依頼者自身にも手を動かしてもらいながら解決を目指しています。このプロセスを通じて、依頼者も少しずつスキルを身につけ、将来的には自らがアンバサダーとして活躍するような循環を生む仕組みが大きな魅力です。

Q. 現場PXコンテストとはどのような取り組みですか。

A. PXの事例を広くグループ内で公募し、その中から優秀事例を表彰する取り組みです。受賞した事例の中には、実際の製品開発や社会問題に貢献しているものもあります。

Q. 現場コンテストがもたらす効果について、どのように感じていますか。

一部の限られた人だけでなく、さまざまな立場の人からアイデアが出てくるのが強みだと感じています。

取材を終えて...

今回お話を伺い、三宅さんが務めるPXアンバサダーの取り組みが、社内でますます存在感を増していることが印象的でした。その背景には、トップの方々との距離が近く、社員一人ひとりの声が届きやすいパナソニックグループならではの社風があるからだと感じます。

たとえば、玉置さんが登場する社内ラジオのコメント欄には、さまざまな部署の人が自由に投稿できるようになっていて、YouTubeのようなフランクな雰囲気が印象的で、経営層との距離の近さは、まさにパナソニックグループならではの魅力だと感じました。

今年から始まった「Panasonic Go」の取り組みに加え、長期環境ビジョン「GREEN IMPACT」など、環境問題にも力を入れており、未来を見据えた多様な取り組みが進められていることから、企業としての総合力の高さを実感しました。

DXstudentsとして活動を始めて3年目を迎え、これまで多くの企業を取材する中で、この団体の存在も、知っていただける機会が増えてきました。

私も代表としてこの団体をもっと魅力的なものにしていきたいと思います。

パナソニック_ホールディングスさま、取材させていただきましてありがとうございました!

取材日:2025年6月27日

記事作成者:福居 実珠